大寒的来历是什么?探秘中国古老节气背后的故事!

探寻大寒:二十四节气之尾的奥秘与智慧

在中华文化的浩瀚长河中,二十四节气如同一串璀璨的明珠,镶嵌在农历的时间轴上,指引着古代农耕文明的方向。而在这串明珠的末尾,有一颗尤为耀眼的节气——大寒。它不仅是农历年中的一个重要时点,更蕴含着丰富的历史文化内涵。那么,大寒究竟是如何形成的?它背后又有着怎样的故事和智慧呢?

一、大寒的节气背景

大寒,顾名思义,是指天气寒冷至极的意思。作为二十四节气中的最后一个节气,每年公历1月20日前后,当太阳到达黄经300°时,即为大寒。这一时节,北半球的大部分地区都处在一年中最寒冷的时期,寒风凛冽,低温持久,地面积雪不化,呈现出冰天雪地、天寒地冻的严冬景象。

早在先秦时期,人们就开始根据天象观测和物候变化,将一年划分为二十四个节气,以指导农事活动。这种划分方法不仅体现了我国古代天文学和历法学的高度成就,更为后世的农业生产提供了有力的指导。随着时间的推移,二十四节气逐渐融入农历中,成为农历时间体系的重要组成部分。而大寒,作为这串明珠的收尾,更是承载了古人对自然规律的深刻认识和智慧运用。

二、大寒的物候特征

我国古代将大寒分为三候:“一候鸡乳,二候征鸟厉疾,三候水泽腹坚。”这三候不仅生动地描绘了大寒时节的自然景象,也反映了古人对自然界变化的敏锐观察。

初候鸡乳,指的是到大寒节气,母鸡开始孵育小鸡。这标志着寒冷中孕育着生命的希望,预示着春天的脚步正在悄然临近。二候征鸟厉疾,是说鹰隼之类的征鸟正处于捕食能力极强的状态中,盘旋于空中到处寻找食物,以补充身体的能量抵御严寒。这一景象不仅展现了自然界生物的生存智慧,也反映了冬季生态系统的独特魅力。三候水泽腹坚,意味着大片水域中的冰已经结冻到了水中央,且最为结实、厚实。这不仅为人们的生产生活提供了便利,也预示着大地即将迎来春暖花开的美好时节。

三、大寒的气候特点

大寒时节,寒潮南下频繁,是我国大部地区一年中的寒冷时期。此时,气温骤降,风雪交加,大地一片银装素裹。在这样极端的天气条件下,人们的生产生活都受到了很大的影响。然而,正是这样的气候条件,也孕育了中华民族坚韧不拔、勇于挑战的精神。

大寒节气的大气环流相对稳定,环流调整周期大约为20天左右。这使得天气变化呈现出一定的规律性,也为人们的出行和农事活动提供了一定的参考。然而,需要注意的是,由于昼夜温差较大,心脑血管疾病和呼吸系统疾病的患者应尽量避免在早晨和傍晚出门,以防疾病发作。同时,人们也应加强户外体育锻炼,重视防寒保暖,以防寒邪侵袭,诱发新病。

四、大寒的历史传说

关于大寒,民间流传着许多传说和习俗。其中,最为人们津津乐道的是关于“尾牙祭”的习俗。尾牙祭源自于拜土地公做“牙”的习俗。相传,农历十二月十六日是尾牙,这一天买卖人要设宴,白斩鸡则为宴席上不可缺的一道菜。据说鸡头朝谁,就表示老板第二年要解雇谁。因此,有些老板一般将鸡头朝向自己,以使员工们能放心地享用佳肴,回家后也能过个安稳年。这一习俗不仅反映了古代商业社会的文化特征,也寄托了人们对美好生活的向往和对未来的期许。

除了尾牙祭外,大寒时节人们还会进行一些特殊的民俗活动,如吃糯米饭、喝腊八粥、祭灶神等。这些活动不仅丰富了人们的文化生活,也传承了中华民族的优秀传统文化。通过这些活动,人们不仅可以感受到传统文化的魅力,也能在忙碌的生活中寻找到一份宁静和温暖。

五、大寒的智慧启示

大寒不仅是一个节气,更是一种智慧的象征。它告诉我们,在寒冷的冬天里,我们要勇于面对困难,敢于挑战自我。同时,大寒也教会我们如何与自然和谐相处,如何顺应自然规律来安排生产生活。

在大寒时节,我们要注重防寒保暖,保护好自己的身体。同时,也要关注天气变化,合理安排出行和农事活动。此外,我们还可以借助大寒的节气特点来调养身体,如适当增加蛋白质和氨基酸的摄入量来提高身体的御寒能力。这些做法不仅体现了古人对自然规律的深刻认识,也为我们现代人提供了宝贵的智慧启示。

六、结语

大寒是二十四节气中的最后一个节气,它不仅标志着一年中最寒冷的时期的到来,也预示着春天即将来临。在这个特殊的时节里,我们可以感受到大自然的壮丽与神秘,也可以领略到中华文化的博大精深。通过了解大寒的来历、物候特征、气候特点、历史传说以及智慧启示,我们可以更加

- 上一篇: 揭秘中元节七月十四:“鬼节”背后的神秘传说

- 下一篇: 《金铲铲之战》的两个模式有何不同?

-

大寒节气,北方人必吃的美食有哪些?资讯攻略11-07

大寒节气,北方人必吃的美食有哪些?资讯攻略11-07 -

北方小寒大寒时,“猫冬”习俗揭秘:为何人们会选择蛰伏保暖?资讯攻略11-17

北方小寒大寒时,“猫冬”习俗揭秘:为何人们会选择蛰伏保暖?资讯攻略11-17 -

揭秘冬至背后的神奇来历资讯攻略11-10

揭秘冬至背后的神奇来历资讯攻略11-10 -

2025年什么时候进伏?资讯攻略11-16

2025年什么时候进伏?资讯攻略11-16 -

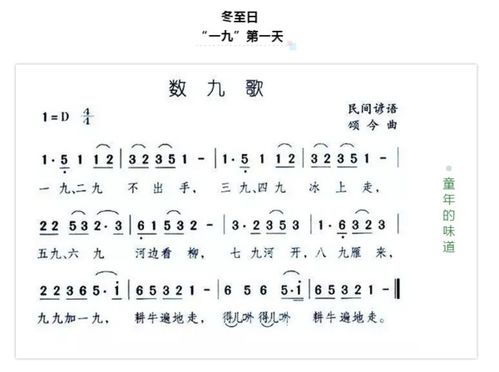

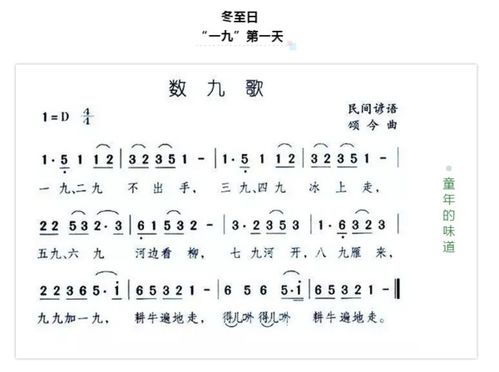

数九歌的经典顺口溜是什么资讯攻略01-23

数九歌的经典顺口溜是什么资讯攻略01-23 -

年糕的起源与由来资讯攻略01-25

年糕的起源与由来资讯攻略01-25